Getty Images

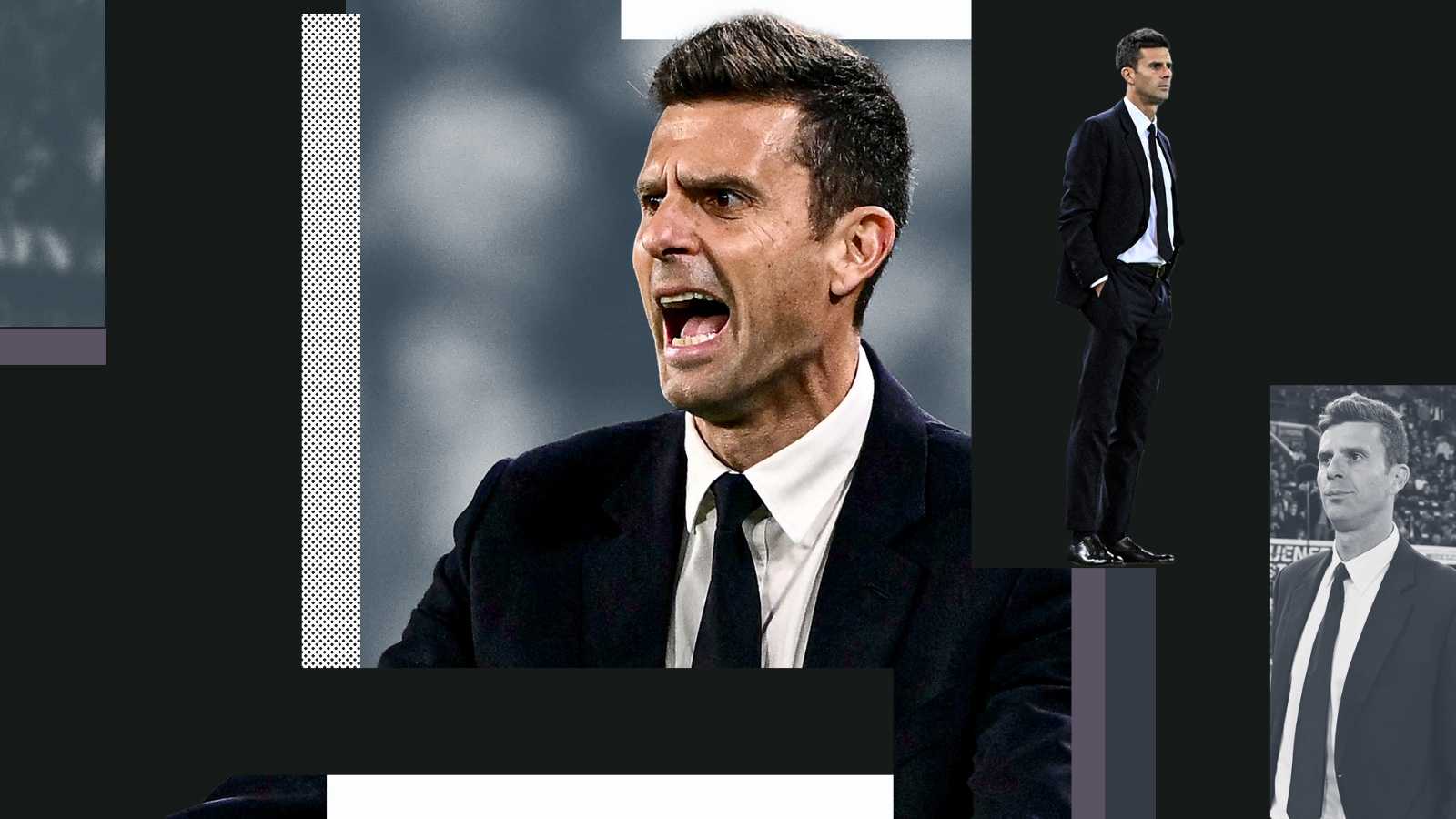

De Zerbi sfida: 'Ronaldo cambia tutto. Juve al top, ma...'

Lei ha fatto, da calciatore, solo tre presenze in serie A. Però è considerato uno degli allenatori più importanti e promettenti oggi in Italia. Quanto conta l’esperienza da calciatore nella formazione di un allenatore?

«Conta, molto. Soprattutto perché si ha una sensibilità diversa nel percepire la vita, gli umori, le tensioni e le dinamiche dello spogliatoio. Si hanno delle accortezze per chi magari non gioca, per chi soffre vivendo un’esclusione che considera ingiusta, per chi rientra da un infortunio e fatica a tornare com’era. Un allenatore che è stato giocatore ha vissuto tutto questo. E per questo riesci a capire meglio la pressione che il giocatore sta vivendo, riesci a distinguere le personalità, i caratteri, le sensibilità dei calciatori che hai a disposizione. Ma, sia chiaro, sono professioni diverse. Fare l’allenatore è un lavoro nel quale tu pensi esclusivamente al collettivo, allo sport, allo stare dentro un organico. L’allenatore deve essere “noi”, un singolo giocatore può essere “io”. E comunque, mi creda, non basta aver giocato a pallone per fare l’allenatore. Certo, si parte da una posizione di vantaggio, però poi devi studiare, devi avere un metodo, devi avere un ordine mentale, vorrei dire intellettuale, che ti consenta di raccontare agli altri la tua idea di calcio. Bisogna convincere, non imporre».

Quale è la sua idea di calcio?

«Io parto sempre dal talento dei giocatori. Penso che l’allenatore abbia una possibilità e un dovere: aiutare a far esprimere al meglio l’estro dei calciatori. Bisogna essere come dei rabdomanti, cercare il talento degli altri e aiutare a farlo emergere. Come l’acqua nel ventre della terra. Tatticamente l’idea è cercare di portare i giocatori che risolvono le partite - quasi sempre attaccanti, trequartisti, punte esterne o centrocampisti di talento - a ricevere la palla in una posizione utile e in un modo che gli consenta di esprimere le loro capacità. Ma il calcio è un sistema interdipendente. Per questo, ad esempio, è ormai strategica la capacità della difesa non solo di interrompere il gioco altrui ma di impostare il proprio».

In Italia sta sparendo la figura del regista? O forse sta sparendo nel calcio moderno?

«No, io non penso questo, credo che si stia trasformando, la figura del regista. Noi pensiamo al regista numero 8 o 10 in campo e allora ce ne sono effettivamente sempre meno. Però stanno evolvendo altri ruoli, che cambiano natura e iniziano a fare, in altre posizioni, quello che prima faceva il regista. Può essere un difensore centrale capace di lancio lungo o, ultimamente, il terzino che sulla fascia esterna riceve molti palloni. Da questi ruoli in cambiamento partono le idee che prima scaturivano dal regista. Ma in realtà c’è anche un’altra spiegazione, forse più semplice: oggi gli allenatori studiano come fermare gli avversari più capaci e siccome tutto non si può fare, non si può coprire sempre tutti e ovunque, certe volte concedono più libertà ai difensori centrali e terzini per toglierne ai centrocampisti avversari che sono deputati a organizzare il gioco».

Cosa dice il primo giorno in cui arriva in una nuova squadra ai ragazzi che riunisce in circolo intorno a lei?

«La prima cosa è la distinzione tra l’aspetto tecnico-tattico e quello gestionale. E la prima cosa che ricordo ai ragazzi è quando erano bambini. Nei campetti di polvere e terra giocava sempre chi portava il pallone. Così deve restare. Noi, gli dico, dobbiamo portare il pallone, dobbiamo tenerlo tra i piedi, scambiarcelo, ma tenerlo noi. Poi si può perdere lo stesso ma mai avendo rinunciato alla bellezza del gioco in sé. Sul piano gestionale, parlando del pallone, parlo del divertimento. Se si fa questo mestiere, che è il più bello del mondo, ci si deve divertire, sempre. Si chiama gioco non per caso. Solo divertendosi si può andare oltre le difficoltà, oltre i limiti, oltre i problemi. E per divertirsi bisogna essere molto rigorosi, molto professionali. Devi avere mente e fisico a posto per poterti divertire in campo».

Lei è un allenatore quasi coetaneo dei giocatori. Condizione favorevole o problema?

«Avendo iniziato ad allenare molto giovane io cerco di mettermi nella testa dei calciatori. Voglio un rapporto alla pari. Sicuramente con mansioni e con responsabilità diverse, con nitide distinzioni di ruolo. Io sono l’allenatore e io decido: decido le strategie, decido quella che può essere la formazione. Ma ogni giorno voglio un rapporto paritario perché, avendo un’età vicina a quelli che alleno, non paga mettersi sul piedistallo e pensare che solo tu, solo l’allenatore debba essere seguito, debba essere rispettato. Mettersi alla pari vuol dire che qualche idea la prendo dai giocatori. Non ho timore di farli parlare o di farli esprimere su qualche correzione che ci vuole e che deve essere fatta. Non ho paura di chiedere scusa se qualche scelta o qualche situazione l’ho gestita in maniera sbagliata. L’allenatore purtroppo è quello che sbaglia di più perché è quello che sceglie e che decide di più e non è e non può essere infallibile. Non è una mancanza di leadership o di superiorità. Ogni tanto bisogna fare la voce grossa e chiedere rispetto delle decisioni, però mi considero non di più di un giocatore. Ho responsabilità diverse, maggiori, mansioni diverse, ma non mi piace il piedistallo. Con le mie squadre, così, sono sempre andato d’accordo».

A Benevento l’anno scorso ha fatto un piccolo capolavoro. Poi quanto le è dispiaciuto non essere riuscito a salvare quella squadra?

«Tantissimo. Tantissimo perché era veramente un’impresa impossibile. Abbiamo avuto una performance straordinaria ma sento comunque che avremmo potuto fare di più e avremmo meritato di più. Nella sofferenza credo che si riescano ad allacciare rapporti più veri, più forti. Io con il presidente ho un rapporto quasi da padre e figlio. Con tanti giocatori mi sento ancora. È stato un peccato. Siamo partiti, a ottobre, da zero punti. Nel girone di ritorno abbiamo fatto diciotto punti, avevamo acquisito la qualità di gioco a gennaio e, giorno dopo giorno, la maturità mentale che all’inizio ci mancava, ci mancava più di ogni altra cosa».

L’anno scorso ha fatto soffrire la Juventus, tra due domeniche dovrà affrontarla di nuovo. Come si fa per bloccare quella squadra?

«La Juventus è la squadra più forte d’Italia. Quest’anno è la squadra più forte d’Europa. Non lo so come si ferma, perché l’anno scorso, comunque, ho perso entrambe le volte. Quello che so è che se con la Juventus si pensa di fare un risultato positivo bisogna sperare che loro incappino in una giornata negativa. C’è chiaramente troppa differenza con una squadra come la mia di oggi o, ancor di più, quella di ieri. Non vuol dire però che partiremo già sconfitti. Ce la metteremo tutta. In fondo, lo dico con autoironia, siamo secondi in classifica...»

Ronaldo ha cambiato dimensione al calcio italiano?

«Sì, ha cambiato dimensione e penso non solo per l’apporto tecnico ma per la concezione che Ronaldo ha del suo lavoro. Altri calciatori numeri uno sono venuti in Italia. Ma in lui ciò che mi colpisce è soprattutto la serietà, il rigore, la disponibilità. Ronaldo è la dimostrazione vivente che il lavoro migliora. Probabilmente ci sono dei talenti naturali superiori a lui. Ma lui con il lavoro e il sacrificio è riuscito a mettersi sul tetto del mondo».

Dove può arrivare il suo Sassuolo? «Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Non voglio nascondermi, ma quando hai tanti giovani, hai tanti giocatori che vengono dall’estero, non puoi capire o fare previsioni. Puoi intravedere, percepire, puoi immaginare o sognare il futuro in base al potenziale che vedi. Però l’effettivo rendimento, l’effettivo sviluppo dei singoli e del collettivo lo potrà dire solo il tempo. Ci impegneremo con umiltà e ambizione, che non sono una contraddizione in termini. Non siamo presuntuosi e non abbiamo limiti e anche questa non è una contraddizione in termini. Dobbiamo essere intelligenti. E poi far due cose: faticare e divertirci. Un’altra non contraddizione...»

Quale è secondo lei il male principale del calcio italiano? In fondo abbiamo vissuto l’umiliazione di non andare ai Mondiali, quest’anno..

«Non lo so. È talmente grande come argomento che si fa fatica a capire da dove bisogna partire. Secondo me non sono gli stranieri e non sono neanche i giovani che hanno poco spazio. Io sono per dare spazio a chi merita. Questo è vero in tutti i campi. Non conta se uno ha settanta anni o venti, l’importante è che sappia fare il proprio lavoro, abbia competenze, carattere. Non dividerei il problema in giovani, meno giovani, o italiani e stranieri. La Francia campione del mondo ha pochi calciatori che giocano in Francia, gli altri giocano all’estero. E uno dei pochi giovani è Mbappé, che è un fenomeno. Tutti gli altri compongono una squadra che si potrebbe definire anziana. Ma ha vinto i Mondiali. Noi dobbiamo essere più umili: abbiamo sempre visto tutto quello che era fuori dall’Italia con presunzione, pensando che il nostro calcio fosse all’avanguardia, pensando che noi fossimo il tetto del mondo o d’Europa. Poi abbiamo capito che ci siamo sbagliati e siamo stati sorpassati da tanti: dall’Inghilterra, dalla Spagna, dalla Germania. Non dobbiamo pensare ora che tutto quello che facciamo sia sbagliato perché non è così. Il Var lo dimostra, siamo stati pionieri nell’introdurre una novità che migliora sicuramente il calcio. Invece come strutture, come metodologia a livello tattico, come formazione nei settori giovanili siamo indietro. E poi da noi c’è troppa pressione e poco divertimento. E questo pesa, nella formazione di un calciatore. In Italia sbagliare è un dramma, altrove è considerato naturale».

Come mai i migliori allenatori sono tutti centrocampisti?

«Certo il ruolo del centrocampista consente una visione generale del gioco, forse più completa. Ma, alla fine, io penso che allenare sia anche una questione di passione. L’allenatore è fare un lavoro che racchiude cinque o sei professioni. Sei tecnico del calcio, psicologo, comunicatore, organizzatore... Bisogna studiare e faticare tanto. Certo molti buoni allenatori sono centrocampisti. Ma lo sono anche Mancini o Montella, che giocavano più avanti».

Chi è il giocatore più intelligente con il quale ha giocato o che ha allenato? Voglio dire intelligente in campo e fuori... «Uno l’ho avuto al Foggia, il capitano Cristian Agnelli. Un altro è Nicolas Viola che giocava l’anno scorso al Benevento e quest’anno Magnanelli. Sono, in effetti, tutti e tre centrocampisti. Ma quello che mi ha colpito, in loro, è stata l’intelligenza pura, il carattere aperto, il modo di porsi. Si assomigliano molto, tra loro».

Se lei dovesse dire ad un bambino che cosa è il calcio come glielo racconterebbe?

«Mio figlio ha dodici anni e gioca a calcio. Io, pur soffrendo, non vado a vederlo perché non voglio fargli pesare il padre che fa il lavoro che fa. Dopo le partite, quando mi chiama da Brescia, gli chiedo sempre e solo se si è divertito. Io oggi alleno una squadra di serie A divertendomi. Il giorno che dovesse diventare solo un lavoro mi sarebbe difficile continuare. Ogni passione, nella vita regala gioia e emozioni. Il calcio deve essere questo: un’allegra passione».